Due giornalisti di rango raccontano l’Isis dall’interno

E’ innegabile che la spy-story come genere letterario sia intimamente legata alla guerra fredda e al defunto mondo bipolare, si può quasi dire che esso ne rappresenti, come sfondo o come motore narrativo, un vero e proprio “canone” del genere, da Graham Greene, Jan Fleming e John Le Carré in poi.

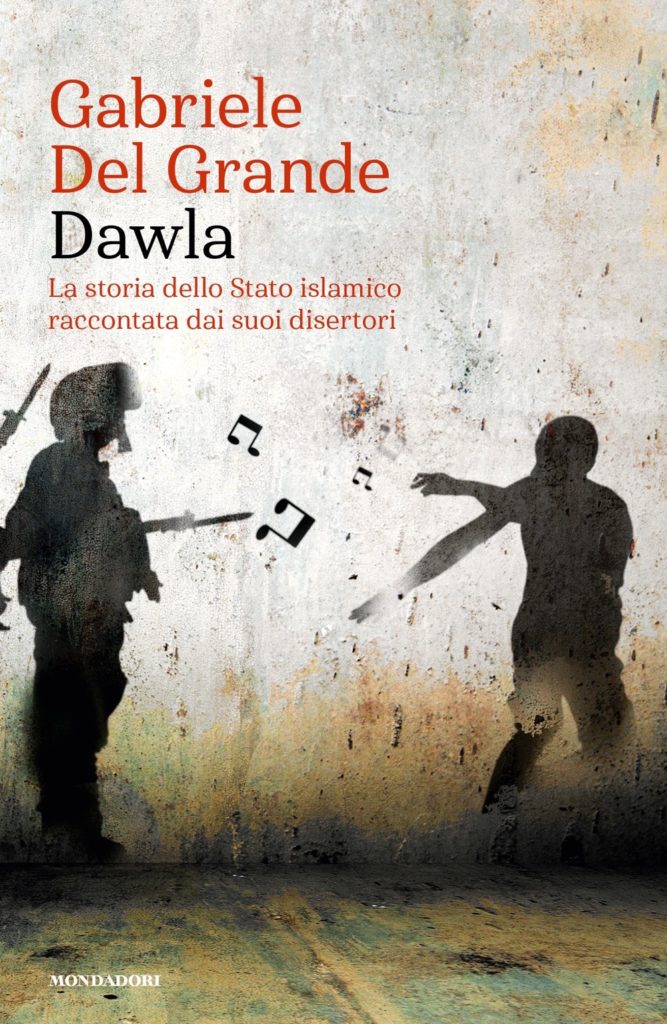

Dunque il primo elemento spiazzante, nell’affrontare le oltre 600 pagine di Dawla – la storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori, ultima interessantissima fatica di Gabriele Del Grande, è proprio questo: siamo senza alcun dubbio all’interno di una spy-story, con tutti gli elementi caratterizzanti del genere: avventura, agenti sotto copertura “con licenza di uccidere”, cinici e disincantati al punto di non ricordare nemmeno più perché sono schierati con una parte anziché un’altra, doppio, triplo, quadruplo gioco, regimi fondati sul terrore e la tortura, massiccio uso della propaganda, solo che, in modo incongruo, cambia il contesto di sfondo. L’universo di riferimento, infatti, non è quello canonico del genere, dominato dal confronto USA-URSS, rispetto al quale tutto il resto del mondo è declassato al rango di pedina sulla scacchiera, no: qui emergono nuovi soggetti che hanno l’ardire di rivendicare un ruolo da protagonisti nel grande gioco del potere, addirittura di pensarsi nuovo centro del mondo, e sono quelli che dal 2011 stanno dilaniando la Siria e il medio oriente. In modo piuttosto inconsueto rispetto alla narrazione prevalente da questa parte del mondo, gli interessi geopolitici delle grandi potenze ci sono (potranno mai eclissarsi?), e ce lo ricorda l’immancabile agente della CIA che, -anche qui! – non può proprio fare a meno di mettere il naso, ma sono posti in secondo piano rispetto alla destabilizzante visione arabocentrica dei protagonisti, cattivi sì, ma per niente subalterni.

Dunque un’altra storia, raccontata cioè da un punto di vista eccentrico, ma con strumenti e un registro stilistico tipicamente occidentali – e torneremo su questo non secondario aspetto di straniamento.

L’altro elemento spiazzante è che l’autore afferma trattarsi di un lavoro di inchiesta, un’indagine approfondita durata ben 18 mesi, che gli ha permesso di raccogliere, dalla retrovia turca, oltre una settantina di testimonianze di transfughi e disertori dell’Isis e oppositori di Asad da cui poi ha distillato, attraverso un minuzioso lavoro di confronto, incrocio e riscontro, le potenti storie che si intrecciano nel libro. Giornalismo, quindi? Eppure leggendolo non v’è dubbio che ciò che abbiamo in mano sia a tutti gli effetti letteratura.

Dunque un docu-fiction che, con lo stile coinvolgente del romanzo, racconta fatti veri e verificati, ma dal punto di vista dei nostri nemici giurati.

Oltretutto fatti della massima segretezza, per cui lo stesso lavoro di inchiesta all’origine del libro costituisce a sua volta una spy-story nella spy-story, che ha trascinato l’autore fin dentro alle galere turche, per scoprire anche lì un concentrato di fonti preziose.

Ma Del Grande sembra quasi esitare sulla soglia della fiction – forse per fedeltà alla sua professione di reporter? O forse sopraffatto da un materiale narrativo così estremo, a conferma che la realtà supera di gran lunga la fantasia? Fatto sta che evita di scavare nella psicologia dei suoi intervistati anche quando la situazione lo richiederebbe, rifiutando di farne dei personaggi letterari a tutto tondo e lasciandoci con non pochi interrogativi: come può un combattente per la democrazia trasformarsi nel volgere di una stagione in uno spietato agente della hisba, la famigerata polizia del costume di Raqqa, pronto a mozzare mani e teste per una sigaretta e ad affiancare alla propria moglie una schiava yezida comprata al mercato insieme a un chilo di pomodori? Cosa trasforma un tranquillo operaio stagionale che sbarca il lunario con mille mestieri tra Libano, Siria e Iraq in un cinico e sanguinario agente segreto del Califfato?

L’autore cerca le risposte in un’unica direzione, che ci viene indicata nel prologo. L’ampia descrizione introduttiva della rivolta nel carcere di Damasco, dove operano i torturatori del regime di Asad, a prima vista sembra estranea alle vicende del Dawla, ma in realtà ci fornisce la chiave di lettura: il fascino dei combattenti islamisti sta nella forza, organizzazione e determinazione che permette loro di tenere in scacco, seppure temporaneamente, perfino il potentissimo e odiatissimo apparato militare carcerario. Tra i due fronti, Al Qaeda all’interno del carcere e i soldati fuori, i detenuti politici democratici di varie sfumature nulla possono e finiscono per prenderle da entrambi, in una evidente metafora dell’intero paese.

Si spinge molto più lontano sul terreno del romanzo un altro reporter prestato alla letteratura: lo scrittore francese di origine armena Pascal Manoukian, con il suo Ciò che stringi nella tua mano destra ti appartiene (edizione originale 2017, ed italiana 2018), il cui titolo rimanda alla legge del bottino di guerra in vigore nel Califfato. È ovvio che, visto da oltr’Alpe, l’Isis appare molto più vicino e pervasivamente minaccioso, e infatti il romanzo prende le mosse da un attentato nel centro di Parigi, che immediatamente getta una luce sinistra sulle contraddizioni di una società inquieta. Dilaniata tra le vittime c’è Charlotte, la compagna (incinta) di Karim, giovane di belle speranze con genitori algerini, che scopre, come in un’allucinazione horror, di essere stato a scuola da bambino insieme all’attentatore suicida Aurélien, a sua volta francese de souche neoconvertito. Manoukian non ci gira intorno e va dritto al punto che più duole in Francia: il vero problema non viene da lontano, ma nasce e cresce in quella banlieu che Karim e Aurélien hanno condiviso, uno – per una volta l’arabo – uscendone indenne e vincente, l’altro – il proletario autoctono – rimanendone stritolato fino a non vedere altra via d’uscita che un suicidio spettacolare.

I frutti avvelenati dell’emarginazione di periferia ritorneranno più volte nel romanzo man mano che Karim, spinto dal bisogno di capire che cosa veramente gli ha spezzato la vita, si trasforma in un agente segreto “fai da te” (ma talmente sopra le righe da far impallidire James Bond!) per infiltrarsi tra i foreign fighters del Califfato e compiere una discesa agli inferi che lo porterà a conoscere tutta una galleria di personaggi ripescati nelle discariche della società capitalista e i loro reclutatori barbuti via internet. Un viaggio in un orrore crescente dietro al quale si percepisce la conoscenza approfondita e documentata del reporter, affidata però alla figura “romanzesca” di Karim per mettere in scena profili psicologici convincenti e sfaccettati, situazioni palesemente verificate (e coerenti con i racconti di Del Grande) e le osservazioni dolenti di un francese di origine mediorientale.

Due libri che partono da punti di osservazione opposti per mettere a fuoco facce diverse di una realtà inquietante e cercare le motivazioni profonde, interne al mondo mediorientale e alla società occidentale, che alimentano la tragedia di oggi.

Non ho dati sull’accoglienza che il pubblico francese ha riservato al libro di Manoukian, che in ogni caso è un autore di indiscusso successo, ma posso dire – e trovo significativo – che alla presentazione di lancio del libro di Del Grande, a Bologna in aprile, c’erano oltre 500 persone, un interesse decisamente inusuale in Italia per un libro, segno che quando l’informazione è vera e proposta con passione il pubblico risponde!

Recensione di Antonella Selva